目次

【社労士監修】フレックスタイム制の清算期間とは?

~3ヶ月まで延長する時の注意ポイントを解説~

フレックスタイム制における清算期間とは?

フレックスタイム制における清算期間とは、言葉の通りフレックスタイム制を導入できる期間を意味します。ご存知の通り労働時間というのは1週間あたり40時間、1日あたり8時間というように上限規制が設けられています。一方でフレックスタイム制というのは仕事の始業時刻と終業時刻を働く個人の裁量に委ねることで、その上限規制を緩和することができますが、清算期間を平均して1週間当たりの労働時間は40時間を超えることができません。逆に言えば、清算期間を平均して週40時間の労働時間であれば、働く個人の裁量で特定の週、特定の日において上限規制以上に労働することが可能となります。

★フレックスタイム制の基本が知りたい方はこちら↓

もともと清算期間は1ヶ月だった

フレックスタイム制は1988年(昭和63年)に導入されましたが、当時はまだ働き方に対する意識が低く、「全員が同じ時間に出勤し、同じ時間働く」というような一律的な働き方が当たり前の時代でした。また始業時刻や就業時刻を労働者に委ねるという方法に企業も疑問を持っていたことから、あまり制度としては浸透しにくかった背景があります。

また、清算期間を長くすると労働時間の管理が杜撰となり、また会社によっては違法な残業や割増賃金の未払いを増長させる可能性があるとして、当初の清算期間は1カ月と短く設定されていました。

約30年を経て清算期間は3ヶ月と延長へ

しかし時を経て、働き方に対する意識が高まり、柔軟でメリハリをつけた働き方を可能にするべく、2019年の法改正に伴い、フレックスタイム制における清算期間が「3カ月」と延長されることとなりました。ちなみに3ヶ月というのは上限になるため、従来通り1か月と設定することも可能ですし、1.5ヶ月と週単位で設定することも可能です。

清算期間が1ヶ月を超えた場合の注意ポイント

清算期間を1ヶ月以内に設定した場合と1ヶ月を超えて設定する場合とでは注意するポイントが異なります。1ヶ月以内に設定した場合は、清算期間内における実際の労働時間が法定労働時間の総枠内であれば問題ありませんが、1ヶ月を超える場合は以下の3点に注意が必要です。

法定労働時間の総枠内を確認すること

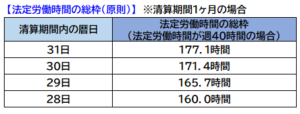

これは清算期間に関わらず、清算期間内の実際の労働時間については、以下の表のとおり、法定労働時間の総枠内(週平均40時間)に収まるようにしなければなりません。もし法定労働時間の総枠内を超えるようであれば、時間外労働となり、その場合は36協定の締結や割増賃金の支払いが必要となります。

なおこの法定労働時間の総枠については、以下の表のとおり、原則は「週40時間÷7日×1ヶ月の暦日数」で計算します。

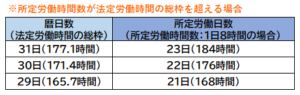

しかし完全週休2日制かつ1日の所定労働時間が8時間の場合だと、普通に働いていたとしても原則の総枠時間を超えてしまい、常に時間外労働が発生するという不都合が生じます。

このような場合は労使協定を締結することにより、所定労働日数×8時間を法定労働時間の総枠として設定することも可能です。

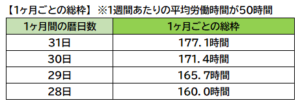

1カ月において週平均50時間を超えないこと

清算期間を1ヶ月を超えて設定する際は、清算期間全体の労働時間だけではなく、1カ月ごとの労働時間においても上限規制が設定されており、1ヶ月を平均して1週間あたりの労働時間が50時間を超えないこととされています。つまり清算期間内の労働時間だけではなく、各1ヶ月間における労働時間についても「枠」が設けられることとなりました。仮に1ヶ月の枠(50時間)を超える場合は、時間外労働となるため、36協定の締結や割増賃金の支払いが必要となります。

労使協定を届け出ること

清算期間が1カ月以内の場合は労使協定を締結するのみで問題ありませんが、1カ月を超える場合は、労使協定の締結に加えて労働基準監督署に届け出ることが必要です。届け出ない場合でも、フレックスタイム制自体の導入可能ですが、届出義務違反として会社に罰則が科せられるので注意が必要です。

時間外労働は月単位→清算期間の流れで見ること

時間外労働がないことに越したことはないですが、もし発生した場合は、①まずは1ヶ月単位で週平均50時間を超えていないかどうかを確認し、この時点で週平均50時間を超えている場合は時間外労働としてカウントし、割増賃金を精算しておくことが必要となります。②次に清算期間全体を通して週平均40時間を超えていないかどうかを確認し、週平均40時間を超えている場合は時間外労働としてカウントし、割増賃金を支払う必要があります。なお清算期間全体を通しての時間外労働には、最初にカウントした1ヶ月単位での時間外労働も含まれていることから、その分はダブルカウントしないよう控除しておく必要があるので注意しておきましょう。

まとめ

フレックスタイム制は、始業時刻と終業時刻を働く個人の裁量に委ねることから、まさにワークライフバランスには効果的ですし、また働き方に柔軟性が出るので、今後制度を導入企業は今以上に増えていく可能性があります。ただし注意したい点は、フレックスタイム制においても時間外労働という概念があるとおり、労働時間についてはしっかりと会社で管理する必要はあり、また健康管理上も問題もあるため、働く個人もしっかりと自己管理を行う必要があります。労働時間に対する裁量権とそれに対する責任を持つことによって、フレックスタイム制を有効活用していくことが、新しい働き方につながるかもしれません。

★フレックスタイム制のメリット・デメリットについてはこちら↓

この記事へのコメントはありません。