目次

【児童手当】何歳までもらえるのか?

~所得制限・申請のタイミングについても解説~

子供が何歳までもらえるのか?

児童手当が支給されるのは、15歳の誕生日後の最初の3月31日までの子供を養育している方が対象となります。簡単に言えば「子供生まれてから中学校卒業するまで」の間は支給されることになります。一方で高校生になった場合は税法上の扶養家族となり税額控除の対象となります。つまり中学生までは児童手当を支給、高校生からは手当の代わりに税額控除の対象となります。

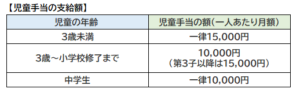

児童手当はいくらもらえるのか?

児童手当は、中学生以下の子供を対象として、子供1人あたり10,000円また15,000円が支給されます。なお、所得制限がある場合は特例給付として5,000円が支給されます。また支給時期については、原則として毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの手当(4ヶ月分)を支給します。なお申し出をした場合は保育料や学校給食費などを市区町村が児童手当等から徴収することが可能ですので、その場合は各市区町村で異なるので市町村窓口へ確認してみると良いでしょう。

※「第3子以降」とは、高校生まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子供のうち、3番目以降をいいます。

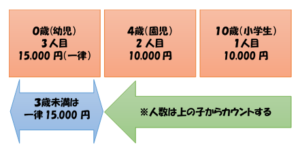

ケーススタディー

3歳未満の子供については一律15,000円、中学生の子供について一律10,000円が支給されます。一方で3歳から小学校卒業までの子供については何番目に生まれたかで支給額が異なります。

何番目に生まれたかを数える場合は、高校生の子供からカウントするので注意しましょう。

■支給額について具体的に知りたい場合②(高校生の子がいない場合)

手順②:一番上の子から、1人目、2人目とカウントしていきましょう

手順③:3歳未満の幼児と中学生は一律の金額(15,000円また10,000円)なので、ここで計算します

手順④:残りの3歳以上~小学生の子については、手順②で1~2人目とカウントされていれば

10,000円、3人目以降とカウントされていれば15,000円で計算します。

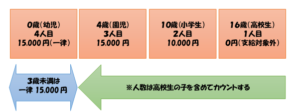

■支給額について具体的に知りたい場合②(高校生の子がいる場合)

手順②:一番上の子から、1人目、2人目とカウントしていきましょう。

手順③:3歳未満の幼児と中学生は一律の金額(15,000円また10,000円)なので、ここで計算します。

※高校生の子供は人数にカウントされますが、支給対象外なので「0円」となります。

手順④:残りの3歳以上~小学生の子については、手順②で1~2人目とカウントされていれば

10,000円、3人目以降とカウントされていれば15,000円で計算します。

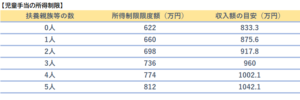

所得制限について知りたい

児童手当については、一定の所得を超えると原則は支給されず、その変わり特例給付として子供一人あたり一律5,000円が支給されます。所得制限の額については扶養家族によって異なることと、この場合の所得というのは世帯主=一番所得の高い人の所得金額が基準となります。つまり「夫婦共稼ぎの場合は、夫婦合算ではなく、どちらか所得の高い人」が基準となります。

■扶養家族等の数について

扶養家族等の数については、手当を受け取る人の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年)12月31日時点での「税法上の同一生計配偶者と扶養親族の人数」と「子供(児童)の人数」がカウントされることとなります。扶養家族の人数で気を付けておきたいのは、配偶者の所得金額と高校生の子供のカウントです。一般的な家庭であれば、所得金額48万円以下の配偶者・高校生以上の子供(税額控除の対象)、児童手当の支給対象となる子供の人数をカウントすることとなります。

【扶養家族の具体例】

ケース①:専業主婦家庭、高校生の子供1人(所得なし)、小学生の子供1人の場合

妻=税法上の同一生計配偶者

高校生の子供=税法上の扶養家族

小学生の子供=児童

で扶養家族の人数は合計3名となります。ケース②:夫婦共働き(夫の所得500万円、妻の所得100万円)、小学生の子供2人の場合

※この場合は所得の高い夫を基準として考えます。

妻=対象外(所得48万円以上のため)

小学生の子供2人=児童

で扶養家族の人数は2名となります。

なお、時間がある方は税額控除対象の条件についても確認しておくと良いでしょう。

【税額控除の対象】

・配偶者については以下の要件となります。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者又は白色申告者の事業専従者でないこと。・配偶者以外の親族については以下の要件となります。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者又は白色申告者の事業専従者でないこと。

申請は遅れないように

【子供は月の後半で生まれた場合の15日特例とは?】

ケース①4月30日出生(または前住所地の転出予定日)で5月15日までに申請した場合

⇒4月中の申請とみなされ、5月分から児童手当が支給されます。【15日特例】ケース②4月30日出生(または前住所地の転出予定日)で5月16日に申請した場合

⇒5月中の申請となるため、6月分から手当が開始となります。※5月分は支給されない

なお、児童手当は居住地の市役所に申請するため、出生届(出生日から14日以内)も同じ市役所に提出する場合は、同時に児童手当の申請手続きをする流れとなりますが、里帰り出産などで出生届を実家のある市役所に届け出る場合は注意が必要です。出生届と児童手当の申請を行う市役所が異なる場合や、どうしても申請する時間がない場合等は、郵送申請も可能ですので、予め各市役所窓口へ相談すると良いでしょう。

児童手当の有効活用

児童手当は4ヵ月分がまとめて支給されるため、子供の年齢にもよりますが1人あたり40,000円~60,000円となります。もちろん子供の食費や生活費に充てたりと活用方法が様々ですが、もしお金に余裕があれば子供の将来のために、貯蓄しておくことをお勧めします。貯蓄の方法としてメジャーなのは学資保険ですが、その他でも満期返戻金付きの定期保険に加入する方法もあり、ぜひこの際にファイナンシャルプランナーにも相談してみたうえで、検討してみてはいかがでしょうか?

児童手当を有効活用したい方にオススメです!

★児童手当を子供のために貯蓄したい方は学資保険がオススメ↓

■学資保険

★学資保険以外での貯蓄を検討されている方はこちら↓

■たくさんある保険を一人で選ぶの?【保険見直しラボ】

この記事へのコメントはありません。