目次

パート・アルバイトでも取得できる年次有給休暇~付与日数・条件についてわかりやすく解説~

一般の正社員であれば、取得できると言われている年次有給休暇ですが、実はパート・アルバイトの方もで権利として取得することができます。ただしパート・アルバイトの方は一般の正社員と異なり、労働時間や労働日数が少ないことから、一定の条件が必要であったり、勤続期間によって取得できる日数も変わってきます。今回はパート・アルバイトの方が取得できる年次有給休暇の日数、賃金の計算方法についてわかりやすく解説していきますので、ワークライフバランスを大切にしたい方は必見です。

年次有給休暇とは?

年次有給休暇とは労働者に与えられた権利で、働く人の心身のリフレッシュを目的とした制度であり、一言で言えば、「給料をもらいながら会社を休むことができる休暇」となります。なお、この年次有給休暇の取得条件や付与日数については労働基準法で定められおり、会社に勤務するすべての従業員が取得できるわけではなく、①一定の勤続年数と、②勤続期間中の出勤率という2つの条件を満たす必要があります。

ちなみに日本の年次有給休暇の取得率は主要諸外国と比べて低く、概ね50%に留まっていることから、2019年4月からは「働き方改革関連法」で、年次有給休暇の年5日の取得を義務化するなど、国を挙げての対策が講じられています。

パートでも年次有給休暇はもらえます

パート・アルバイトの方の場合、年次有給休暇は取得できないと誤解されている人もいますが、条件さえ満たせばパート・アルバイトの方でも年次有給休暇の取得は可能です。ここでは、パート・アルバイトの方が年次有給休暇を取得するの条件について確認していきましょう。

年次有給休暇の取得条件は?

年次有給休暇を取得するには、まず①同じ勤務先で6ヶ月以上勤務していることが条件となります。なお、パート・アルバイトの方だと短期間で雇用されるケースが多いですが、仮に短期間での雇用であったとしても、引き続き契約が更新され6ヶ月以上勤続してれば、条件を満たすこととなります。

次に②全労働日の8割以上の出勤が条件となります。パート・アルバイト方の場合は週あたりの労働日数が定めらているケースが多く、週4日の労働であれば2週間に1回欠勤しても条件を満たすこととなります。

また年次有給休暇は、条件さえ満たせば当然にもらえる権利であり、原則労働者が希望する日に取得できます。しかし労働者が休むことによって「会社の事業の正常な運営を妨げる」場合には、会社は年次有給休暇の取得日を変更することができるため、年次有給休暇を取得するときは、勤務先ともしっかりと相談のうえ、日にちを調整しておくと良いでしょう。

年次有給休暇の日数は?

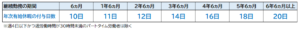

パート・アルバイトの方については、取得できる年次有給休暇の日数については、週の労働時間と労働日数によって取得できる日数が異なってきます。

■週の労働時間が30時間未満、かつ、週の労働日数が4日以下の場合

一般正社員と比較して、週の労働時間や労働日数が少ない場合は、年次有給休暇の比例付与と言い、一般の正社員が取得できる年次有給休暇の日数よりも少なくなります。なお週以外の期間で労働日数が定められている場合は年間労働日数が216日以下である方が対象となります。

■週の労働時間が30時間以上、または、週の労働日数が5日以上の場合

一方で、同じパート・アルバイトの方でも一般正社員と同様、フルタイムに近い状態で働いている方も多いかと思います。その場合は一般正社員と同じ年次有給休暇が取得できることになります。

年次有給休暇を取得した場合の給与計算

パート・アルバイトの方が、年次有給休暇を取得した場合にもらえる給与の計算方法は3パターンあります。実際にどの方法によち計算されるかは勤務先によって異なるため、就業規則で確認したり人事総務担当者に確認してみるのが良いでしょう。

- 通常の労働した場合にもらえる賃金

時間給×1日の所定労働時間(日給の場合は日給そのもの)- 平均賃金

過去3ヶ月の賃金総額÷その期間中の労働日数で計算されます。- 健康保険の標準報酬日額

標準報酬月額÷30日で計算されます。

年次有給休暇の取り方

労働基準法によれば、会社は労働者が請求した時期に年次有給休暇を与えなくてはならず、労働者は取得理由に関係なく年次有給休暇を取得することができますが、取得する時季によっては人手不足になったりするケースもあり、会社によっては「業務に支障がでてしまうので有給をずらしてもらいたい」と言われこともあります。

年次有給休暇については自由には取得できるものですが、勤務先ときちんと打ち合わせのうえ、日程を調整しておくことも大切なので、念のためポイントを押さえておきましょう。

会社の繁忙期・閑散期を知る

業務や職種にもよりますが、勤務先には必ず繁忙期(忙しい時季)と閑散期(忙しくない時季)があります。繁忙期に年次有給休暇を取得しようとすると「会社から時季をずらしてくれないか?」と言われるケースもあるため、できるだけ円滑に年次有給休暇を取得するには、事前に職場の年間スケジュール等を確認し、なるべく繁忙期は避けるようにしておくと良いかもしれません。

他の従業員と情報共有しておく

年次有給休暇を取得する際には、他の従業員(パート仲間)の勤務状況も確認しておきましょう。最近では年次有給休暇の年間計画表を作成している会社も多く、従業員間でも情報共有できるような仕組みになっています。仮に勤務先で年間計画表がない場合でも、休暇取得の間は他の従業員の業務負担が増すことも考えられ、社内の人間関係を良好にする意味でも、休暇取得の場合は事前に他の従業員と情報共有しておくことで、気兼ねなく休暇を取得できるようになります。

最後に

パート・アルバイトの方で年次有給休暇は取得できないと誤解されていた方も、今回の記事で「自分は取得できるのでは?」と思われた方もいるかと思います。また勤務先の会社でも法的な知識が不足していて、実は年次有給休暇について誤解されているケースも実はありますので、ぜひこの機会に自分自身の年次有給休暇について考えてみてはいかがでしょうか?

この記事へのコメントはありません。